「なぜ、インターンチームを立ち上げたのか?」

最も大きい理由は、私自身が学生時代に長期インターンシップという”居場所”を見つけ、そこにコミットし、様々な大人たちと出会い、自らの価値観を形成してきたからです。

他人に話すことも恥ずかしいのですが、実はインターンシップを始めるまでの私の大学生活は決して明るく楽しいものではありませんでした。

大学から京都で一人暮らしを始め、とりあえず入ってみたサークルを1年でやめたため、つるむ友達はいつも固定されたメンバーばかり、横の広がりのないコミュニティで来る日も授業に出ては、同じ友達と学食で昼食をとり、「なにか面白い事したいな」と具体性のない話をだらだらとする。

そしてアルバイトをしては友達と飲みに行ったり遊んだり。

それはそれで幸せで楽しい日々だったのですが、どこか自分の人生を生きていないようなふわふわとした感覚と、何かに熱くなりたい、という本能的な欲求を無視しながら、なんとなく与えられている大学生活を送っていました。

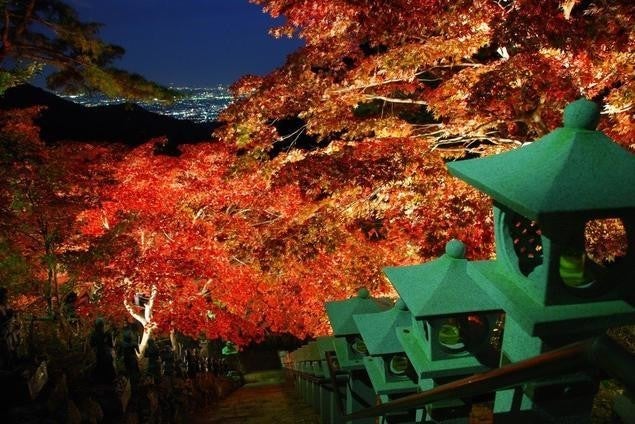

<鳥取・大山>

そんな「ダメ大学生」の私に転機が訪れたのは大学2年生の時。

私は実家のある鳥取・大山という地域で始まった学生の参加可能な地方創生プロジェクトへの参加を決めました。

当時、地方創生省が発足し、地方創生交付金の予算が組まれていたため、

多くの事業者やコンサルタントが地方創生を行うべく地方へと足を運び、様々なプロジェクトを発足させていました。

海外の認識しやすい貧困や紛争難民などの社会問題に隠れがちですが、日本の地方は多くの社会問題を抱えています。

相対的な貧困や少子高齢化による労働世代不足、優秀な人材の流出、教育格差、リテラシーの格差・・・国庫金無しに福祉サービスを自主財源でまかなうこともできない自治体が大半であるにも関わらず、地方創生が行われた当時は、サスティナビリティがあるとは言い難い観光業やコミュニティ形成などに予算を投下し、張りぼてのような地方創生が全国中にたくさん生まれたのです。

鳥取・大山も他に漏れず、東京から来たNPO団体を招聘していました。そのNPOは他の持続性の低い地方創生アプローチとは少し違っていました。

彼らは普段、東南アジアの貧困地域にて社会問題を解決する人材の育成を行っている団体でした。

高校生、大学生が実際に現地に足を運び、そこで奮闘するビジネスマンとビジネスキャンプを行うそのNPO、「人」こそが社会問題の解決ににとって最も重要なファクターであり、「教育/人材育成」を一つのミッションにしていました。

社会問題を解決することも興味もなかった私にとって、社会問題を解決するための「人」を育成する事業に命をかけてやっている”彼ら”は「何となく」 生きていた19歳だった私にとって初めてみる使命感と共に働いているカッコイイ人たちでした。

そして同時に、鳥取・大山にもビジネスに取り組む血気盛んな起業家たちが地方の活性化をミッションに命を燃やしている事を知りました。

プロジェクトから京都に戻った私は、ソーシャルビジネスの起業家が集うNPO法人に飛び込み、無理やりインターンシップとして「雇ってくれ」と直談判しに行きました。

ここが私にとって初めてのインターンシップ経験になります。

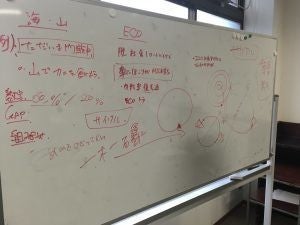

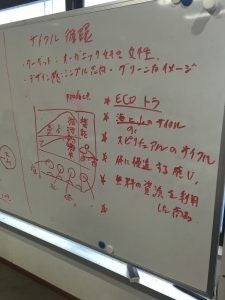

地方創生プロジェクト,ない頭を懸命に振り絞ったソーシャルビジコン